生成AIが書いた原稿は人間の書いた原稿に匹敵

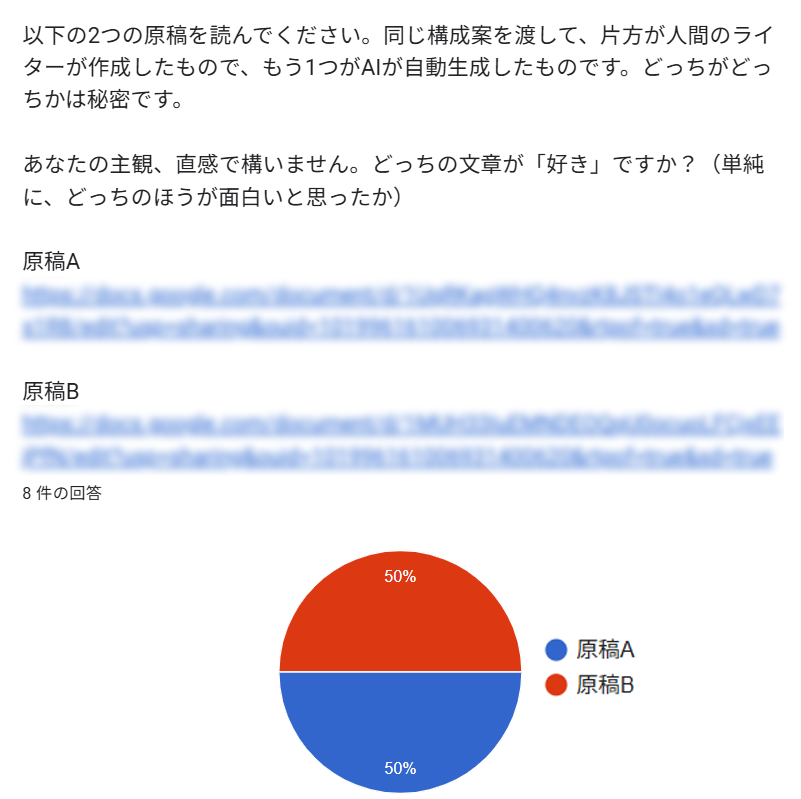

2025年現在、生成AIは現状どれだけ原稿作成能力があるか。この問いに関して、当社が社内で実施した以下のアンケート結果をご紹介します。

上図に示す通りですが、これは全く同じ素材から人間のライターとAIの両方に依頼して原稿を書いてもらい、両方の原稿を社内のスタッフに読んでもらい「どちらが好きか」を聞いたアンケートです。

この原稿は、某オウンドメディアに掲載するための、1時間ほどのインタビュー音源から作成した2000文字程度のインタビュー記事です。ライターの方には取材の録音と文字起こしツールで用意した文字起こしテキストを渡しました。AIは当社編集業務で標準ツールとして使用しているClaude(Claude Sonnet 4)を使い、文字起こしテキストを添付して原稿作成を依頼しました。

このアンケートは8件しかサンプルが得られなかったので十分な調査ではありませんが、結果は上のグラフが示す通り、きれいに50%で拮抗するかたちとなりました。つまり半分の人が、AIが書いた原稿のほうが好きと答えたわけです。これはなかなか衝撃的な結果ではないでしょうか。

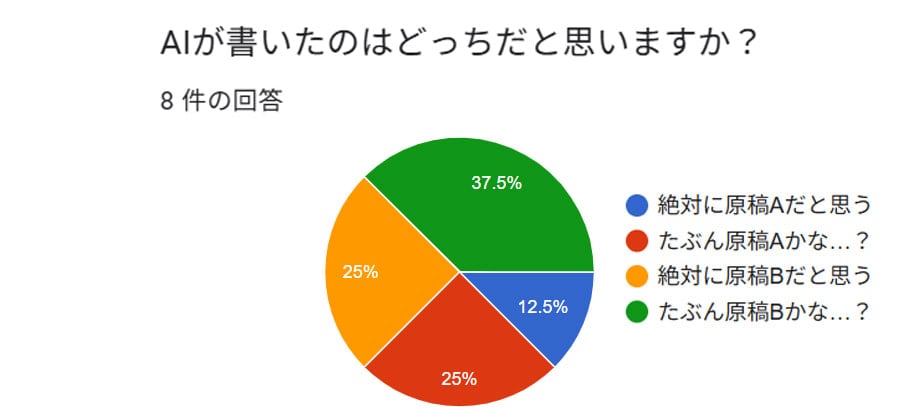

もう1つ聞いたアンケートはこちらです。どちらがAIが書いたものかを予想してもらったものです。

ほんのわずかな差なので有意ではありませんが、原稿BのほうがAIが書いたと予想する回答が多い形となりました。

しかし、回答者の予想に反して、実は原稿Aを書いたのがAIで、原稿Bを書いたのは人間のライターです。

つまり、ここからわかるのは、(サンプル数が少なく有意な結果ではないとはいえ)「もはやぱっと見ではどちらがAIが書いたものがわからない」ということ。そして、あくまで原稿の種類によるとはいえ、「AIが生成したものと人間が生成したものはそこまで劇的な違いはない」ということです。

これは、コンテンツ制作、特に原稿執筆を仕事とする人にとってかなり衝撃的なことではないでしょうか。

ライターという職業はどうなるのか

では、これを踏まえてここからが本題です。生成AI時代を迎えて、今後ライターという職業はどうなっていくのでしょうか。先ほどの原稿の結果は五分五分だったとはいえ、おそらくこれが駆け出しのライターであれば到底AIには太刀打ちできなかったでしょう。

経験あるライターであれば、AIに勝てる原稿を書くことは可能だと思います。しかし、問題となるのは依頼者がそれにどれだけお金を払うかです。ライターは1時間の音源から原稿を書くには数時間かかります。原稿料も数万円はかかります。一方で、生成AIは月額数千円内で上記の原稿を数分程度で出力します。何度も依頼できます。

このような中でライターという職業は、すぐになくならないにせよ、お金を払っても頼みたいという価値を出せるような存在にならなければならないということです。それを踏まえ、今後のライターの仕事や役割に関する展望として私個人が認識している考えは次の通りです。

「原稿をゼロから書く」という仕事は部分的になくなり、ライターに求められる能力や役割は変わってくる。

これはどういうことか、1つひとつ見ていきましょう。

今後ライターに求められる仕事

ライターの仕事は、原稿を「書く」ということが大半です。しかし、生成AIの時代は「書く」という仕事だけをする人は数を減らし、その前工程と後工程を含めた役割まで持つことになるだろうと思われます。まず前工程というのは、例えば以下のようなものがあります。

1.インタビュー

現状はインタビューをしたことがないライターもたくさん存在します。そのため、SEO記事のライターと比較して「取材ライター」という言葉も存在するほどです。しかし、今後はこのスキルは持つと有利というものではなく必須のものとなるでしょう。

取材ライティングを行いつつも、案件によっては「取材は編集者やクライアントなど別の人が行って音声から執筆している」という仕事を受注しているライターも多いでしょう。実際に当社もよくその方式でライターの方へ依頼します。

しかし、音声から原稿を起こすことが生成AIによって簡単にできてしまう現在では、「インタビューを上手にこなし、良い内容を引き出す」ということが人間ならではの差別化ポイントであり、これはライターの前提のスキルになるはずです。

2.企画・ディレクション

実は、最初にあえて書かなかったのですが、今回の原稿をライターとAIに書いてもらう際に、もう1つ私が作って渡したものがあります。それが「骨子案」です。

この案件のインタビューは私が行っていないのですが、私は取材の場に同席し、当案件の依頼元の要望を踏まえ、インタビュー内容から記事の流れや展開を骨子としてまとめました。

今回はこの骨子のメモがあったため、ライターが書いた原稿もAIが書いた原稿も近しい内容にはなりました。この骨子のメモがない状態で執筆を依頼した場合、もしかしたらAIではなくライターの原稿に軍配が上がったかもしれませんし、AIがうまく書いた可能性もあります。

いずれにしても重要なのは、今後ライターは骨子に沿って原稿を肉付けする実装者ではなく、記事をどういうふうに打ち出していくか、という上流の部分を考えられる「設計者」でもあるべきということです。

「そんなのはライターができて当然だろう」と思う方もいるかもしれません。ですが、制作業界以外の方だとピンとこないかもしれませんが、実は原稿制作も編集者が企画や骨子・構成をつくり、ライターがそれに沿って書くだけというケースは非常によく見られるものです。システムエンジニアが設計してプログラマーが実装するといった関係に似ているかもしれません。

もちろん、ライターが全部の工程を担うケースもあるので一概には言えません。ただ、日頃分業体制に慣れてしまい「実装者」ばかりを担っているライターが少なからずいるというのは1つの事実です。

3.原稿の編集力

生成AIの利用が当たり前になる中、すでにライターも生成AIを使っていると思いますが、今後エンドクライアントや制作会社の編集者から「生成AIで作られたある程度のたたき台」をもらって執筆を行う可能性もあります。

つまり、完全にゼロから執筆を行うのではなく、既存のベースを直していくということです。その際に求められるのが「編集力」です。

編集にもいろいろ意味がありますが、ここでいう編集とは「すでにある原稿を手直ししてよりよい文章に仕上げる」という意味です。原稿をゼロから書く力と、すでにある原稿をより良く書き直すというのは、非常に似ていながらもまた違う力が求められます。ライターの場合、ゼロから自分で原稿を書く習慣が身についていると思いますが、そのような仕事ばかりではなくなるはずです。

つまり従来のライターの仕事もあれば、既存の原稿を手直しする、現在編集者が行っているような仕事も担う可能性があるということです。

編集とライターの境目はなくなっていく

編集力の必要性を上述しましたが、ではライターが徐々に編集者のような役割を担うようになった際、編集者はどうなるでしょうか。今後は編集とライターという境目は曖昧になってくると思います。

編集者はもともと自分でゼロから文章を書く仕事は少ないため、「人の書いた文章は直せるけど、0→1の文章作成は実はそこまで得意でない」という人もいます。しかし、生成AIである程度たたき台を作ることができる今では、これまでこれまでライターに頼まなければできなかったことも編集者だけでできるようになります。

ライターは編集者の領域に足を踏み込み、編集者のポジションを脅かすと同時に、編集者もライターに仕事を依頼する必要がなくなり、ライターの仕事を奪う存在でもあるのです。

要するに、企画・編集・執筆までの一気通貫の業務をどちらの方向から行っていくかの違いです。分業していたこれらの人材は同じ土俵に立つことなります。いずれにしても大事なのは、これからのコンテンツ制作は編集しかできない、執筆しかできないという限られたスキルの人材は不利になるということです。

テクノロジーを活用した多能工化が求められる

「執筆」「編集」といった分け方は、1つの業務のワークフローとしてみたときは、今後も各工程は存在しますが、「職業」という視点で見たときはあまり意味をなさなくなるでしょう。

どちらのスキルも持つことが大事です。原稿を作ることもでき、編集もでき、そしてクライアントなどの他者とのコミュニケーションを円滑にこなし、必要な制作物を提案・作成できる多能工化が求められます。もっとも、原稿作成はある程度生成AIが自動的に作成できるようになる現在では、今後は執筆よりもやや編集のほうが重要な視点になると思います。

コンテンツ制作業界に携わり執筆を生業にしている方も、コンテンツ制作を外部の業者に依頼したり、内製で制作人材を雇用する事業会社の方にとっても、今後この「編集力」という観点を重視して必要なリソースを探すことをおすすめします。