そもそも展示会とは?

すでに多くの人がご存知かとは思いますが、展示会とは、企業や団体が自社の商品・サービス・技術などを一堂に展示し、来場者に紹介するイベントです。新しい製品を実際に展示したりパンフレットを配布したりする他、その場で商談まで進めることもあります。

展示会は大きく分けて2種類、ITや医療など業界に特化したビジネス向けのものと、自動車やゲームなど一般消費者向けに開かれるものに分けられます。またその規模感も、東京ビッグサイトや幕張メッセといった会場を使う大規模なものから、大きめの貸会議室で開催されるものまで多種多様です。

また、インターネット上で開催されるオンライン展示会も存在します。オンライン展示会はコロナ禍を機に急増しましたが、現在はそれも落ち着き、リアルでの展示会とかけあわせたハイブリッド型で開催されることも一般的になりました。

展示会に出展するメリットとは

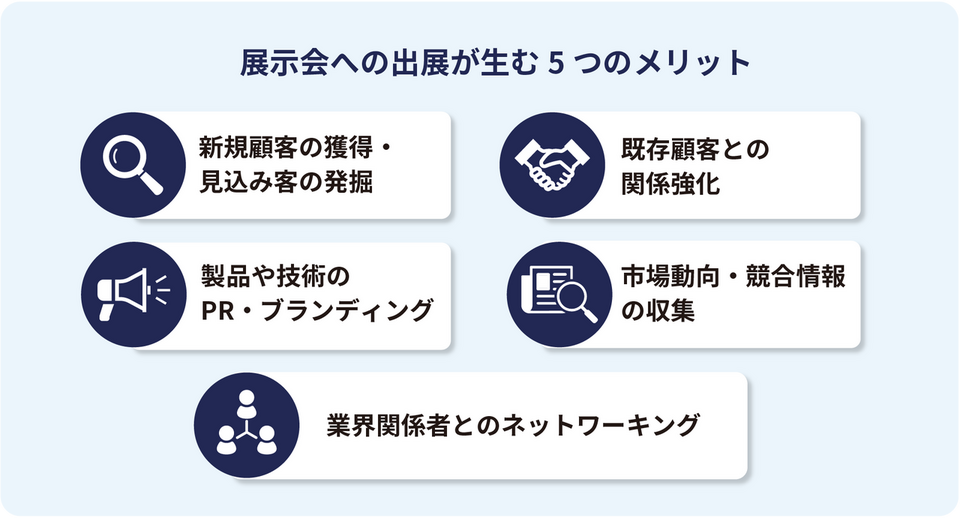

企業が展示会に出展するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

メリット1:新規顧客の獲得・見込み客の発掘

展示会にはその業界に関心があったり業務上のつながりがあったりする人が多数訪れています。そのため、自社製品やサービスに興味を持ってもらえる可能性が高く、新たなリード(見込み客)獲得への近道となります。

メリット2:既存顧客との関係強化

展示会で出会うのは初対面の人たちばかりではありません。すでに顧客である人々も同様に展示会へ足を運び、自社のブースへ訪れてくれることがあります。そのような既存顧客と直接対面してコミュニケーションを取り、信頼関係の維持や強化につなげることも可能です。

メリット3:製品や技術のPR・ブランディング

ブースで行えるのはサービスや製品の展示に限りません。世に発表して間もない製品や技術をその場で実演したり、来場者に体験してもらったりすることも可能です。その場で直に見せることで、カタログやWebサイトだけでは伝えきれない価値を伝えることが可能です。

メリット4:市場動向・競合情報の収集

出展者は自社のブースにこもり続ける必要はなく、他社はどういったブースを出しているかを見て回ることもできます。多くの企業が一堂に集まる展示会は業界の最新トレンドや競合他社の動向を把握する絶好の機会です。複数人でシフトを組んで各々が他社ブースを回れる時間を作るとよいでしょう。

メリット5:業界関係者とのネットワーキング

展示会に出展している他社は競合であると同時に、未来の協力会社やパートナー企業でもあります。展示会をきっかけに両社が出会い、新たなビジネスチャンスにつながっていくケースは珍しくありません。

図1:メリット一覧

展示会に出展する際のポイント

展示会へ出展する際は、まず出展申し込みを行い、出展料を支払った後にブース設計や施工準備などを進め、会期前に会場への搬入と設営を行います。手順として特別難しいものはありませんが、せっかく出展するからには多くの成果を得られるよう十全に準備しておきたいものです。

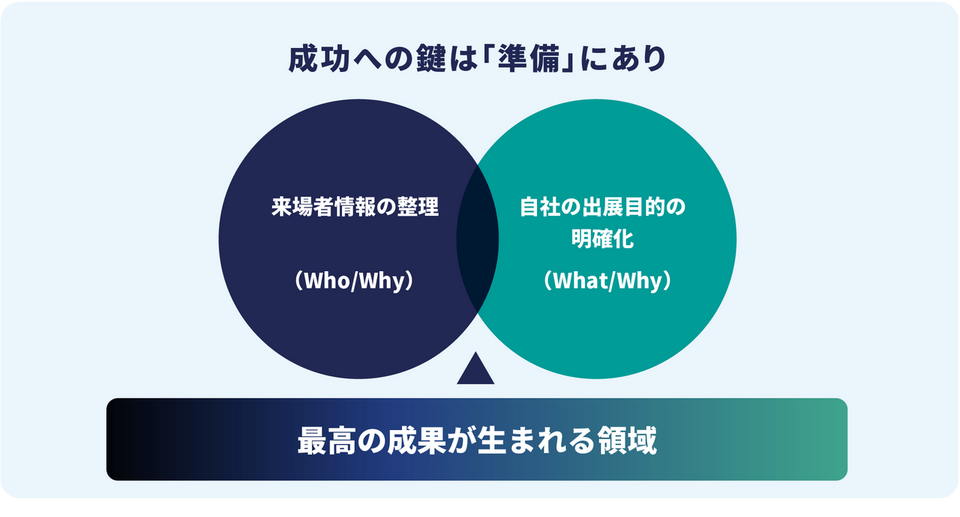

展示会への出展を成功させるのは、まずしっかりと情報を収集・整理する必要があります。多くの企業が見落としがちですが、以下の2つのポイントは出展の準備を進める前に必ず押さえておきましょう。

ポイント1:来場者情報の整理

出展を決めたのであれば、まず自社が出展する展示会にはどういった人が来るのかを具体的に調査・整理しましょう。

例えば、IT系の展示会なら企業の情シス担当者やソフトメーカーの開発者、医療機器の展示会であれば医師や医療機器メーカーの担当者が多く訪れます。また、業種や職種だけでなく、役職や年齢層、決裁権の有無、来場目的なども詳しく調べる必要があります。

なお、これらの情報は、主催者からの提供、過去の参加企業へのヒアリング、公式サイトや過去実績の確認、などの方法で収集可能です。

どういった人々が来場するかが分かれば、その人たちに合わせた展示内容・方法を選択できるようになります。例えば現場の人々が多く訪れるのであればソリューションが実務にどう活用できるかをアピールし、役員以上の役職者が集う展示会であれば企業経営へのメリットを強く推し出すとよいでしょう。

ポイント2:自社の出展目的の明確化

今出展することで何を達成したいのかを明確にしておかないと、目的が定まらないままイベントが進み、十分な効果を得られずに終わってしまう恐れがあります。

さまざまなメリットがあるからといって、その全てを得ようとするのは得策ではありません。幅広い認知度向上なのか、特定顧客層への訴求なのか、新製品・サービスの告知なのか、出展の目的を絞っていく必要があります。

自社が押し出したい情報を自社の目線で打ち出すのではなく、この2つのポイント、つまり「来場者属性」と「自社の出展目的」の折り合う部分に焦点を当てることによって、より高い効果が望めます。これはプレゼントの選択と似ているでしょう。贈る相手の趣向を知り、それに合わせてプレゼント(届けたいメッセージ)を選べば、「これが欲しかった」と思ってもらえるものを相手に提供できます。反対に、誰にでも当てはまりそうな漠然なものでは的外れなアプローチとなり、効果が薄れてしまいます。

より具体的な参加者像を想定し、その人々の課題感を浮き彫りにしてそこに最適な自社のソリューションを、伝わりやすいメッセージで伝えることが成功への秘訣です。

ターゲットを絞ると対象が狭まると思いがちですが、「自分ごと化」してダイレクトに受け取ってくれる人に自社製品の魅力をより具体的に訴求できるようになり、最終的な効果も大きくなります。

図2:事前の準備が成果を分ける

展示会に出展する際のポイント:ブースや配布物の制作

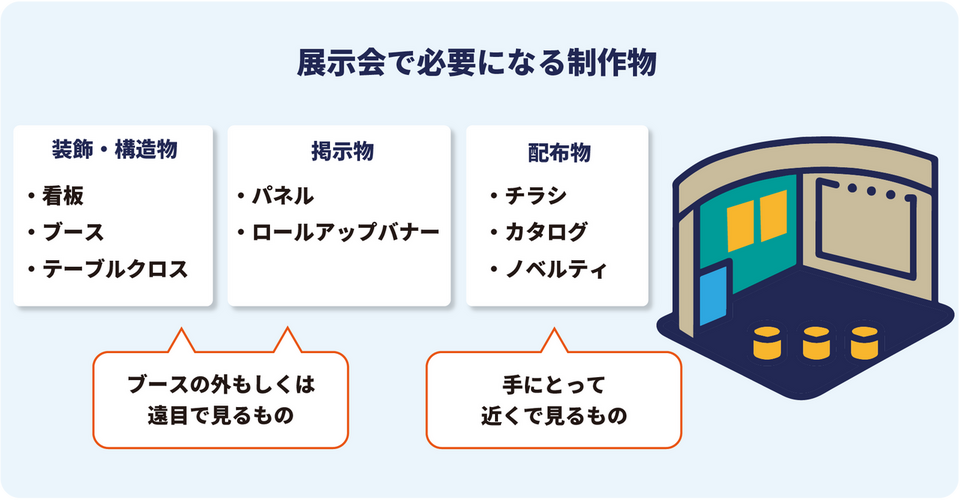

十分に情報を収集し整理した後は、具体的にどういったブースを作っていくかの検討段階に入ります。

ブースの中にはさまざまな要素が設けられていますが、基本的には「装飾・構造物」「販促物・配布物」「接客スペース」「その他の備品」などに分類されます。

「装飾・構造物」には社名が入ったパネルやのぼり、展示台やカウンター、場合によってはモニターやショーケースが含まれます。「販促物・配布物」はパンフレットやカタログ、サンプル品、ノベルティグッズなどです。「接客スペース」にはテーブルや椅子、簡易パーテーションが求められ、また電源コードや各種工具など「その他の備品」も準備しておかないといけません。

多くの制作物が必要になりますが、それぞれに役割があり、前段で整理した来場者属性と自社の目的を踏まえ、総合して効果的なメッセージを伝えることが重要です。ここからは、具体的にどういったポイントを踏まえるべきかを紹介していきます。

ポイント1:イメージの統一

まずは自社のブランドレギュレーションを確認し、ベースはそちらを統一して使用することをお勧めします。出展のたびに異なるカラーやトーンにしてしまうと来場者に同じ企業として認識されにくくなってしまいます。

例えばまだ知名度がそこまで高くない場合、自社を知ってもらうことが優先事項となるため、ブランドイメージを忠実に守ってアプローチしていくほうが効果的です。

ポイント2:ターゲット層に合わせたメッセージング

ブランドイメージは統一しつつも、来場者に向けたメッセージは各展示会に合わせて調整してください。これを行うには、先に述べた「来場者情報の整理」が重要になります。

例えば現場の担当者が多く訪れる展示会であれば、製品の具体的な機能や性能など、専門的な情報を提供すると喜ばれます。対して経営層に対しては細かな情報よりも、その製品を導入することでのメリットを端的に伝えつつ、「これを導入することで今までと何が変わるのか」を明確に説明することが求められます。

効果的なメッセージは業界によっても変わります。IT業界であれば昨今話題になっている「ランサムウェア対策」や「クラウド移行」を前面に打ち出すと注目を集めやすいですし、医療業界向けに展開するなら「医療IT」や「セキュリティ」といった最新トレンドを盛り込むとよいでしょう。

ポイント3:レイアウトの工夫による視線誘導

ブースは小さいものでも9㎡(1小間)程度あり、大きいブースであればその数倍以上になります。そのような広さのブースの内容を瞬時に把握することはできず、また来場者は会場内を歩きつつさまざまなブースを見て回っているため、ブースのレイアウトには工夫が必要です。例えば、まずは一目で分かるキャッチコピーを看板などに大きく掲示して「このブースは自分に関係がありそうだ」と瞬時に理解してもらえるようにしましょう。

看板を見た後に次に目に入るのがパネルやポスターといった比較的面積の多いものです。そこには製品やサービスの具体的なメリットを端的に示し、立ち止まった人にもうひと押しする内容を提供します。「せっかくならば余すところなく掲載したい」とパネルにより多くの情報を詰め込まれる方もいますが、パネルは比較的大きく、ブースの外からでも目に入りやすいため、詳細を載せるよりは遠目からでもわかるようにした方が来場者の目に入りやすく効果的です。

最も詳細な情報はパンフレットや配布物で提供します。ここまで来ると、ある程度興味を持った人がより近い目線で内容を確認するからです。ここには持ち帰って読んでもわかるように網羅的な内容を盛り込み、問い合わせ先を明記します。また、QRコードを活用して専用のランディングページ(LP)に誘導することで、効果測定も可能になります。

図3:展示会で必要な制作物一覧

ポイント4:ノベルティグッズの戦略的活用

自社を覚えてもらうための施策としてノベルティも有効です。ただし、ノベルティ作成には費用がかかるので、単純なお土産にとどまらないように工夫を凝らす必要があります。

例えばトートバックのように日常的に使えるものであれば、それをプライベートで使っているうちに、ノベルティに入った企業名やロゴを自然と記憶していきます。また、自社の特徴を推し出すのもよいでしょう。

ポイント5:効果測定の仕組み

リアルで開催する展示会ですと、出展してどれほどの効果があったかを一目では判断しにくいです。次回以降の出展に向けて、今回はどの程度の効果があったかを明らかにしていく必要があります。

方法の1つとして挙げられるのが、パンフレットなどにパラメーター付きのQRコードを貼っておき、そこからLPにアクセスしてもらって計測する、という手段です。

まとめ

展示会は、企業が製品やサービスを広くPRし、さまざまなビジネスチャンスを得るための重要なマーケティング施策です。しかし単に出展すればよいのではなく、来場者の属性を把握し、自社の目的を明確にしたうえで、適切なメッセージングやその打ち出しを行う必要があります。

「とりあえず参加する」「自社目線で情報を羅列する」のではなく、戦略的にアプローチすることで、展示会出展の効果を最大化することが可能です。どれだけ中身が優れていても、適切なアピールを行わなければそれが人々に届く可能性が低くなってしまいます。

ただし、これらのことを自社で全て行うのにはリソースが足りないということもあるでしょう。その場合はプロの制作会社へ依頼することも選択肢として検討しましょう。それにより適切にメッセージを発信できるようになり、それが他社との差別化へつながっていきます。

ノーバジェットでは本記事でご紹介した展示ブース、パネル・チラシの制作、展示会会場で使用できる動画制作や企画、展示会後のイベントレポートなど、展示会に必要な制作を行なっております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。